ここから本文です。

令和7年8月センター長だより(神戸県民センター長 内藤 良介)

防災活動の強い味方「BOKOMIサポーター」

先日(7月26日(土曜日))、神戸市消防局主催の「BOKOMIサポーターサミット」に参加させていただきましたので、今回は神戸市のソフト面での防災の取組みの一つである「防災福祉コミュニティ」と、県職員OBの団体も登録されている「BOKOMIサポーター」についてご紹介します。

震災から30年。神戸市では災害に強い都市を目指して、インフラ整備が進められてきました。

具体的には

- 耐震性のある大容量送水管を整備して、一人あたり3リットルの水12日分を確保。災害時の復旧期間も短縮されます。

- 1,000年に一度の大津波も想定した防潮堤と、その開閉をタブレットで行う遠隔操作システムを整備

- 給電できる「電動車」を使って、学校避難所に電力を供給できる「外部給電・神戸モデル」の構築

などです。

これらのハード整備とともに、ソフト面として、市内には「防災福祉コミュニティ」(以下「防コミ」)という災害に備えた地域の助け合いのための自主防災組織があります。日常の地域福祉等のコミュニティ活動で育まれた住民同士の助け合いのきずなを、非常時の災害活動に生かしてもらおうという仕組みです。概ね小学校単位で設置されていて、普段は防災講演会や消火・避難訓練などを、単独で、或いは、敬老会やふれあい給食会などの福祉的活動や地域イベントに盛り込んだ取組みを行っています。そうすることにより、普段から顔が見れる関係づくりと防災への意識が培われて、災害等発生時への備えとなります。

BOKOMIサポーター制度

そして、防コミの活動を支援するために、「BOKOMIサポーター制度」があります。現在、神戸市消防局で16団体がサポーターとして登録されています。防災訓練の支援、避難所体験、水防のための「土のう」訓練、阪神・淡路大震災の経験・教訓の伝承、アウトドアの知見や経験を活かした災害時に生き抜くためのノウハウの伝授、災害時の公衆電話の重要性と災害用伝言ダイヤルの認知啓発、外国人居住者の被災支援・・・といった具合に各団体の取組みは多種多様です。防コミはサポーターの支援によって、いつもと違った訓練ができたり、子どもたちが参加できるような実験・ゲームなどの体験を通じて、活動の裾野を拡げることができます。

新たな防災(防コミ)活動の提案(BOKOMIサポーター制度)(外部サイトへリンク)

[神戸市消防局]

初開催!「BOKOMIサポーターサミット」を観てきました。

先日(7月26日(土曜日))、須磨区で開催されたBOKOMIサポーターサミットに参加させていただきました。主催は神戸市消防局で、BOKOMIサポーター登録団体と、各地域の防コミ関係者約100名が一堂に会しました。サポーターがそれぞれブースを設けて、そこにグループ分けされた防コミ関係者がブースを10分ずつ巡回し、各サポーターの活動概要を聞いたり、体験をしていくというものです。

それではブースの模様を幾つかご紹介します。

〔神戸学院大学 防災女子〕

〔神戸学院大学 防災女子〕

「女子力で災害に乗り切っていこう」をコンセプトに、防災啓発に取り組むサークルです。

普段から家にある食材とポリ袋を使って、蒸しパン作りを教えていただきました。食べ飽きないように、カレー味などのバリエーションもありましたよ。

実は我々神戸県民センターも昨年秋の新長田におけるイベントの際に、ご協力を仰ぎ、ワークショップを開催していただきました。

〔NPO法人 兵庫県暮らしにやさしい防災・減災〕

〔NPO法人 兵庫県暮らしにやさしい防災・減災〕

地震・集中豪雨・台風などに備えて防災講演・ 防災教室などを行っておられます。

この日は液状化の実験や子ども防災かるた取りなどを教えてくださいました。

〔(公財)日本公衆電話会 兵庫支部〕

〔(公財)日本公衆電話会 兵庫支部〕

すっかりスマホに頼る我々ですが、公衆電話は災害時の優先電話となっていて比較的つながりやすい。

その重要性と、災害用伝言ダイヤル171の使い方(伝言の録音、再生)について教わりました。

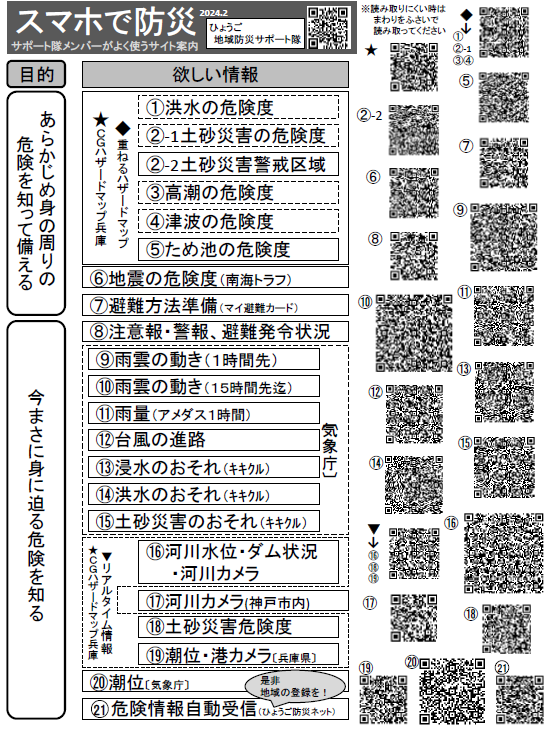

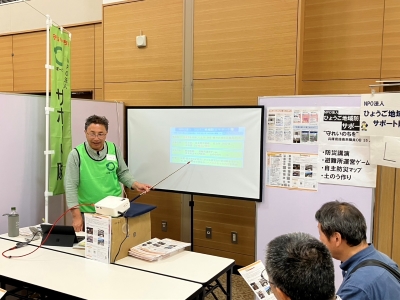

〔NPO法人ひょうご地域防災サポート隊〕

〔NPO法人ひょうご地域防災サポート隊〕

「守れ いのちを!」を合言葉にそれぞれの地域にあった防災・減災活動を支援されています。

メンバーは兵庫県庁のOBの皆さんです。

活動範囲は県下全域で、各地に出向いて、防災講演、防災マップづくりの支援、避難所運営ゲーム、水防工法技術研修会として土のうを作って実際に積む実技研修などを行っておられます。県を退職した土木部等の技術職員が集まった専門職集団ですので、長年の職務で得たプロのノウハウを伝授いただけます。

ちなみに「サポート隊メンバーがよく使うスマホサイト」を集めて、下記のようなチラシも作成されました。ご参照ください。

今回のサミットは初開催ということでしたが、進行の流れもスムースで、防コミとサポーターの距離感もグッと縮まった雰囲気がありました。今後、防コミからサポーターへのオファーが沢山増えるのではないかと思います。

今回サミットに出席されなかった防コミも、BOKOMIサポーター制度を活用されてみてはいかがでしょうか。

「どんなサポーターがいいのかわからない」そう思われた際には、まずはお住まいの区の消防署に相談すればいいそうですよ。

BOKOMIサポーター制度を使うには?(外部サイトへリンク)

〔神戸市消防局〕

兵庫県神戸県民センター長

内藤 良介

≪以下に「過去の神戸県民センター長だより」のリンク先を掲載しています。≫

関連メニュー

お問い合わせ