ここから本文です。

旧優生保護法による優生手術などを受けた方とご家族へ

令和7年1月17日に、不妊手術等を受けた方などへの旧優生保護法補償金等支給法が施行され、被害回復に向けて重要な一歩が踏み出されました。

こどもを持つ権利を奪われ、長きに渡り心身に多大な苦痛を受けてこられた皆様のお気持ちを考えると大変心が痛みます。

旧優生保護法に基づく優生手術等については、国からの機関委任事務として実施してきたものではありますが、その一端を担い、兵庫県として「不幸な子どもの生まれない運動」を行ったという過去の歴史に対しても真摯に反省しなければなりません。

こうした優生政策は不適切であり実施すべきではありませんでした。

兵庫県知事としても被害者の皆様にお詫び申し上げます。

今後は、この補償が被害を受けられた方に行き届くよう、兵庫県としてもしっかりと周知を行い、国の補償につなげていくため、引き続き被害者に寄り添った対応を行ってまいります。

旧優生保護法による被害を風化させないことが大切であり、兵庫県としても同じ過ちを繰り返さないよう、年齢、性別、障害の有無、言語、文化等の違いを問わず、全ての人が地域社会の一員として尊重され、互いに支え合い、一人ひとりがもつ力を発揮して活動することができるユニバーサル社会の実現に尽力してまいります。

令和7年1月8日

兵庫県知事

1.旧優生保護法補償金等支給法の概要

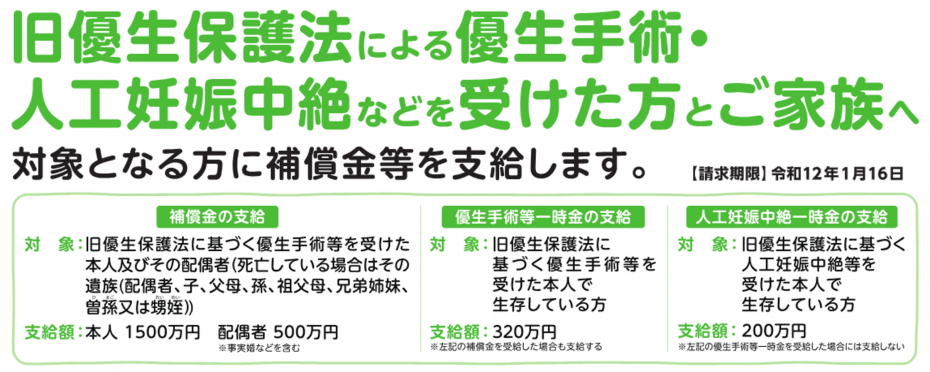

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に国会で施行されます。この法律に基づき、旧優生保護法(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に基づく優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)に対して、国から補償金等が支払われます。

申請やご相談は都道府県にて受け付けておりますので、専用相談窓口(078-362-3439)までご連絡ください。

<参考>

2.旧優生保護法専用相談窓口

兵庫県健康増進課または兵庫県弁護士会において、旧優生保護法補償金等支給法に関する相談を受け付けています。

兵庫県専用相談窓口(手話通訳、出張相談の予約含む)

兵庫県庁健康増進課内

電話:078-362-3439(専用回線)※対応時間:9時00分~17時00分(12時00分~13時00分、土日祝日を除く)FAX:078-362-3913

Eメール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp

- 県庁1号館5階、健康増進課内窓口で手話通訳をご希望の場合は、事前にお知らせください。

- 遠方等の理由により専用相談窓口への来所が困難な場合は、政令市・中核市を含む保健所等での出張相談(予約制)を行います。

兵庫県弁護士会専用相談窓口

電話:078-335-7744(専用回線)※対応時間:毎週水曜日13時00分~16時00分(土日祝日を除く)

FAX:078-341-1779

兵庫県弁護士会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

3.サポート弁護士のご案内

請求手続きについて、弁護士によるサポートを無料で受けられます。

主なサポート内容

請求書や陳述書の作成支援

請求者等から、優生手術や人工妊娠中絶を受けるに至った経緯等について聞き取り、請求書や陳述書に具体的に記述します。

資料の調査

優生手術や人工妊娠中絶を受けたことを客観的に証明する書類を、請求者の委任を受け、請求者に代わって関係機関に照会できます。

公的証明書類の取得

遺族や特定配偶者が補償金を請求する場合に必要な、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や戸籍(除籍)全部事項証明書などについて、請求者の委任を受け、請求者に代わって公的機関に請求することができます。

利用希望について

無料の弁護士サポートの希望がある場合は、上記相談窓口に、その旨をお知らせください。

弁護士の選任までには、2週間程度かかります。詳細は、お問い合わせください。

4.対象者と支給額

補償金

- (1)対象者

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族)

補償を受ける遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫又は甥姪の順です。 - (2)支給額

本人:1,500万円

配偶者:500万円(事実婚を含む)

優生手術等一時金

- (1)対象者

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 - (2)支給額

本人:320万円

上記の補償金を受給した場合も支給されます

人工妊娠中絶一時金

- (1)対象者

旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方 - (2)支給額

本人:200万円

上記の優生手術等一時金を受給した場合は支給されません

5.認定方法

- (1)受給権の認定は、請求に基づいて、こども家庭庁が行います。

- (2)請求期限は、令和12年1月16日です。

- (3)都道府県知事・こども家庭庁は認定に必要な調査を行います。

6.支給手続きの流れ

補償金

- 兵庫県にお住いの方は、健康増進課まで請求書(本人/本人の遺族として請求される場合、様式1-1.(エクセル:35KB)特定配偶者/特定配偶者の遺族として請求される場合、様式1-2.(エクセル:36KB))を提出してください。郵送による提出も可能です。

- 請求書を提出する際には、以下の資料の添付が必要です。

平成31年4月24日から令和7年1月16日までの間に施行されていた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づく一時金を既に受給した方(一時金の既受給者)に係る請求かどうかで必要な書類が異なります。

(1)一時金の既受給者に係る請求以外の場合

以下の資料を添付してください。

- 住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類

- 現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(様式2(エクセル:25KB))(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。)

※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、窓口にご相談ください。 - 上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(提出の際は、様式2(エクセル:25KB)を使用してください。補償金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます。)

- 補償金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)

- その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

上記に加えて、請求者に応じて、以下の資料を追加で添付してください。

【特定配偶者として、補償金の請求をする場合】

- 優生手術等を受けた方との婚姻関係を確認することができる戸籍謄本など

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(事実婚の場合)においては、事実婚であることを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど)を提出してください。

【遺族として、補償金の請求をする場合】

- 優生手術等を受けた方または特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類

a.死亡届の記載事項証明書等

- 死亡届の記載事項証明書等以外にも、優生手術等を受けた者若しくは特定配偶者または先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類として、死亡診断書等の写しや戸籍謄本などでも問題ございません。

b.請求者と優生手術等を受けた本人または特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍謄本など

【既に補償金の支給を受けた方】

既に国から補償金の支給を受けている旨を証明することができる書類(補償金の認定結果通知または振込み済通知の写しなど)

【国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている方】

国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写しなど)

(2)既に一時金を受給している方に係る請求の場合

以下の資料の添付が必要です。なお、医師の診断書の提出は不要です。

- 住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所を証明する書類

- 既に一時金を受給したことを証明することができる書類(一時金の認定結果通知若しくは振込み済通知の写しまたは国から一時金の支給を受けたことが分かる通帳の写しなど)

※一時金の認定結果通知などがお手元にない場合は不要です。 - 補償金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)

- その他請求に係る事実を証明する資料

上記に加えて、該当する場合は、以下の資料を追加で添付してください。

【特定配偶者として、補償金の請求をする場合】

- 優生手術等を受けた方との婚姻関係を確認することができる戸籍謄(抄)本など

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(事実婚の場合)においては、事実婚であることを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写し等)を提出してください。

【遺族として、補償金の請求をする場合】

- 優生手術等を受けた方または特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類

a.死亡届の記載事項証明書等

- 死亡届の記載事項証明書等以外にも、優生手術等を受けた者若しくは特定配偶者または先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類として、死亡診断書等の写しや戸籍謄本などでも問題ございません。

b.請求者と優生手術等を受けた本人または特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍謄本など

【既に補償金の支給を受けた方】

- 既に国から補償金の支給を受けている旨を証明することができる書類(補償金の認定結果通知または振込み済通知の写しなど)

【国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている方】

- 国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写しなど)

- 補償金の受給が認定された場合、ご指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から補償金が振り込まれます。

関連資料(補償金)

- (1)旧優生保護法補償金等支給請求書(本人/本人の遺族の方として請求される場合)(様式1-1.)(エクセル:35KB)

- (2)旧優生保護法補償金等支給請求書(特定配偶者/特定配偶者の遺族として請求される場合)(様式1-2.)(エクセル:36KB)

- (3)旧優生保護法補償金等支給に関する診断書作成料等支給申請書(様式2)(エクセル:25KB)

優生手術等一時金

- (1)兵庫県にお住まいの方は、健康増進課まで請求書(様式1-1(エクセル:35KB))を提出してください。郵送による提出も可能です。

- (2)請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。

- 住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類

- 現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(様式2(エクセル:25KB))(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。)

※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、窓口にご相談ください。 - 上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(様式2(エクセル:25KB))※一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます。

- 一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)

- その他請求に係る事実を証明する資料

(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

- (3)一時金の受給が認定された場合、御指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。

【手話・字幕付動画1】旧優生保護法一時金支給について(こども家庭庁)(外部サイトへリンク)

【手話・字幕付動画2】旧優生保護法一時金支給について(こども家庭庁)(外部サイトへリンク)

関連資料(優生手術等一時金)

- (1)旧優生保護法一時金支給請求書(様式1-1)(エクセル:35KB)

- (2)旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書及び旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(様式2)(エクセル:25KB)

- (3)支払未済の一時金の支給申出書(様式8)(エクセル:19KB)

- (4)リーフレット(PDF:475KB)

人工妊娠中絶一時金

- (1)兵庫県にお住まいの方は、健康増進課まで請求書(様式1-3(エクセル:27KB))を提出してください。郵送による提出も可能です。

- (2)以下の資料の添付が必要です。なお、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者として国から一時金の支払いを受けたことがある方は、人工妊娠中絶一時金を受給することはできません。

- 住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所を証明する書類

- 人工妊娠中絶一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)

- その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、死産証明書(死胎検案書)の写し、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した人工妊娠中絶の実施に関する書類など)

関連資料(人工妊娠中絶一時金)

7.医師の皆様へ

診断書作成の依頼を受けた際は、下記リンクを参照の上、ご協力いただきますようお願いいたします。

診断書記載の手引き「医師のみなさまへ~旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~」(PDF:596KB)(こども家庭庁)

8.ポスター、リーフレット等

- 旧優生保護法補償金等リーフレット(兵庫県独自チラシ)(PDF:106KB)

- 旧優生保護法補償金等ポスター(PDF/185KB)(外部サイトへリンク)

- 旧優生保護法補償金等リーフレット(PDF/483KB)(外部サイトへリンク)

- 旧優生保護法補償金等リーフレット(分かりやすい版)(PDF/747KB)(外部サイトへリンク)

9.支援団体との定期協議の場

第1回協議の場

日時:令和7年12月18日15時~17時

場所:あすてっぷKOBEセミナー室4(神戸市中央区橘通3丁目4-3)

資料:次第(PDF:37KB)、当日配布用資料(PDF:1,495KB)、当日配布用資料(ワード:17KB)

※資料については、文字化け防止のため、ワード資料を添付しています。

お問い合わせ