ここから本文です。

終身建物賃貸借制度

終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり安心して居住できる仕組みとして、知事が認可した事業者において、制度要件に該当する対象者との間で賃貸借契約を結ぶ際に、対象となる住宅の届け出をすることにより、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する借家人本人「一代限り」の借家契約を結ぶことができる制度です。

お知らせ

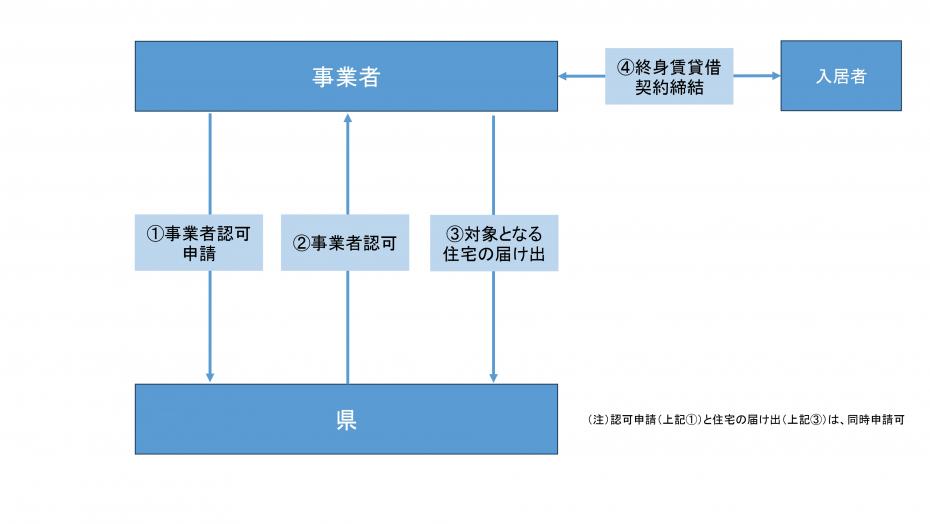

- 令和7年10月1日「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正施行に伴い、手続きの簡素化が行われました。(改正前:物件ごとの認可⇒改正後:事業者の認可+物件の届け出)

制度の概要

(1)賃貸の対象となる者

- 高齢者(60歳以上)であること

- 単身であるか、同居者が配偶者または60歳以上の親族であること

(2)解約事由

| 賃貸人からの解約 | 住宅の老朽、損傷等や賃借人が長期間住宅に居住しない等の場合は、知事の承認を受けて解約の申入れをすることができます。 |

| 賃借人からの解約 | 療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申入れ1ヶ月後に賃貸借契約が終了します。その他の理由の場合は、解約申入れ6ヶ月後に賃貸借契約が終了します。 |

(3)賃借人が死亡した場合の同居者の継続居住

賃借人が死亡した場合、同居者は、賃借人の死亡があったことを知った日から1ヶ月以内に継続居住をする旨の申し出を行えば、新たに終身建物賃貸借の契約を締結することが可能です。

(4)借家権等の取り扱い

普通建物賃貸借では、賃借人が死亡した場合、借家権が相続されますが、終身建物賃貸借では借家権は相続されません。

また、普通建物賃貸借では賃貸人の承諾を得れば借家権の譲渡や転貸ができますが、終身建物賃貸借ではできません。

主な認可基準

(1)施設に関する基準

- 新築住宅の場合は各戸の床面積が25平方メートル以上、既存住宅の場合は各戸の床面積が18平方メートル以上(共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、13平方メートル以上)

- 原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること(台所、収納設備、浴室は、共用部での共同利用可能)

- シェアハウス型賃貸住宅(共同居住型賃貸住宅)の場合は、上記に関わらず、以下の基準に適合していること

-

- 住宅全体の面積は、15平方メートル×入居者の定員+10平方メートル以上であること

- 専用居室の入居者を1人とすること

- 専用居室の床面積が9平方メートル以上であること

- 共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えること

- 便所、洗面設備、浴室又はシャワー室を、居住人数概ね5人につき1箇所の割合で設けること

- 加齢対応構造等に係る基準に適合していること(このページ下の関連資料「終身建物賃貸借認可基準(加齢対応構造等)適合チェックリスト」を参照してください)

(2)契約に関する基準

- 書面による契約であること(公正証書でなくてもよい)

- 仮入居の場合は、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(1年以内)をするものであること

- 権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないこと

- 家賃の前払い金を受領する場合は、算定の基礎を書面で明示し、一定の保全措置を講じること

(3)その他基準

- 賃貸住宅が適切に管理されること

申請手続

事業の認可を受けようとする場合は、以下の認可申請書及び添付書類をご提出ください。

(注)政令市(神戸市)及び中核市(姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市)で事業を計画されている場合は、各市において終身建物賃貸借事業の認可を行っていますので、各市役所へご相談ください。

(1)手続のスキーム図

(1)終身建物賃貸借事業認可申請時の提出書類

- 終身賃貸事業認可申請書(様式第1号)

- 賃貸住宅において賃貸事業を行うことを誓約する書面(様式第1号の2)

- 新住宅セーフティネット法第73条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

- 本人確認に利用できる書類の写し

- 法人である場合において、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準じるものを含む。)

- 家賃債務保証業務に関する内部規則等及び組織体制に関する事項を記載した書類

- 業務の状況に関する事項を記載した書類 等

(2)対象となる住宅の届出申請書類

- 終身賃貸借に係る賃貸住宅届出書(様式第7号の2)

- (新築しようとする場合)各階平面図、(既存住宅の場合)間取り図

- 終身建物賃貸借契約書

- 工事完了前に敷金及び家賃の前払金を受領しないことの誓約書

- 終身建物賃貸借認可基準(加齢対応構造等)適合チェックリスト

- その他知事が必要と認める書類

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅行政班

電話:078-362-3611

内線:4857・4728

FAX:078-362-9458